L’autre est un double

Aux origines du lien fraternel

Au-delà – ou peut-être même avant – d’être dans une dynamique de rivalité quasi œdipienne pour se partager l’amour des parents, d’autres éléments plus archaïques, plus profonds, instaurent ce sentiment d’être une fratrie. « Ce petit frère, cette petite sœur est un alter ego. Le sentiment d’être les mêmes tout en étant différents, de reconnaître dans l’autre quelque chose de profondément semblable et, en même temps, la nécessité de ne pas se confondre avec lui ou elle, cette idée de miroir qui nous lie à nos sœurs, à nos frères, c’est ce qui fonde le sentiment fraternel », estime la psychologue Clémence Dayan.

L’identification est le pivot du lien fraternel : je peux m’identifier à toi, être comme toi sans être toi. Le frère est d’abord identique avant de devenir différent (processus de différenciation qui permet de vivre l’un à côté de l’autre), un semblable sur lequel on peut s’appuyer pour grandir et évoluer. « Rivalité et complicité sont les deux grandes composantes du lien fraternel, dont la spécificité par rapport à d’autres liens familiaux est d’être un lien horizontal. La rivalité, fondatrice du lien, précède l’amour et l’attachement. Le lien, c’est la façon dont l’autre existe à l’intérieur de soi », poursuit la psychologue.

Aussi, il ne faut pas confondre lien et interactions. Les interactions peuvent être très fréquentes alors que le lien n’est pas de si bonne qualité. Et inversement, les interactions peuvent être rares mais le lien fort et soutenant. Le rang de naissance est souvent évoqué comme déterminant dans l’élaboration des relations au sein de la fratrie. Ce que la psychologue Clémence Dayan récuse : « L’approche par la psychologie amène à prendre en considération toute l’ambivalence des liens fraternels. Rivalité et jalousie s’articulent – lorsque cela va bien – avec la complicité et l’attachement. De nombreuses études développementales montrent par exemple que la place dans la fratrie n’est pas déterminante dans la future expérience fraternelle. Les affinités entre enfants, et la manière dont ces composantes de rivalité et de complicité se déploient, vont avoir une influence sur la teneur des relations. »

Ce qui apparaît essentiel pour la dynamique familiale, c’est le partage quotidien d’expériences communes, la

construction d’une histoire et de souvenirs communs.

Première expérience de socialisation

Pour désigner la qualité des relations fraternelles, Olivia Troupel, maître de conférence en psychologie de l’enfant et de sa famille à l’université de Toulouse, distingue quatre types de fratries : consensuelle (avec un haut niveau de coopération et un bas niveau d’opposition) ; conflictuelle (beaucoup d’opposition et peu de coopération) ; contrastée (beaucoup d’opposition et beaucoup de coopération) et tranquille (peu d’opposition et peu de coopération). Cet apprentissage du lien avec un alter ego va préparer l’enfant à d’autres liens sociaux.

La fratrie est un laboratoire où l’enfant va connaître, expérimenter avec ses frères et sœurs le conflit, la compétition, la rivalité, la jalousie mais aussi les alliances, la solidarité, le compagnonnage, l’attachement, l’amour. Autant d’ingrédients qui vont le préparer aux rapports sociaux, à la rencontre de l’autre dans un environnement plus large. Le lien fraternel peut s’avérer puissant, y compris face aux parents. Selon la psychologue clinicienne Régine Scelles, il peut se traduire par la création d’un clan. Ce lien qui donne de la force aux individus peut aussi s’avérer aliénant dans les situations assez fréquentes où le clan révèle un processus d’identification insuffisamment élaboré car l’intérêt du clan a toujours primé sur celui de chacun de ses membres. Il faut alors aider les frères et sœurs à se penser en tant qu’êtres indépendants.

Vivre ensemble, élément constituant du lien fraternel

Les liens du sang ne suffisent pas à construire une proximité au sein de la fratrie. Par-delà les justifications biologiques et juridiques du lien, les liens fraternels s’éclairent d’autres facettes : « Si le caractère biologique est un des éléments de la proximité, le nom, la cohabitation et les affinités sont aussi présents à des degrés différents dans la capacité de s’éprouver comme frères et sœurs », observe la psychothérapeute Christiane Ginsberg-Carré.

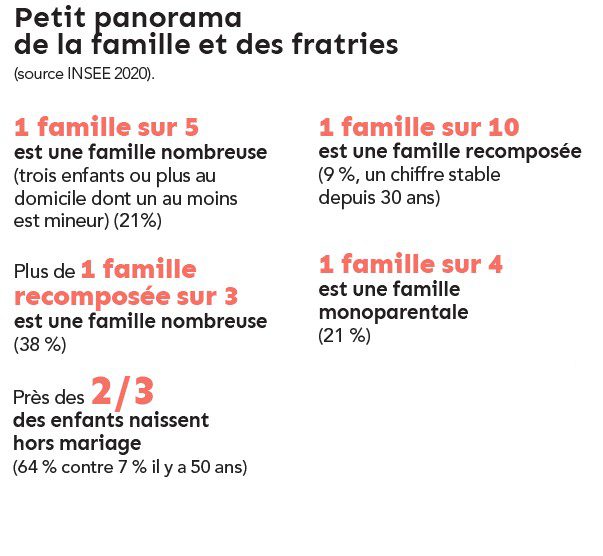

En ce sens, des liens fraternels intenses peuvent naître et se développer au sein de familles recomposées, avec des demi-frères et des demi-sœurs avec qui l’on partage l’un des deux parents, comme des quasi-frères et quasi-sœurs avec lesquels on n’a aucun lien biologique. De fait, l’anthropologue Agnès Martial relève trois dimensions du lien fraternel mises en lumière dans les fratries recomposées : la consanguinité, la corésidence permanente ou intermittente et l’enfance vécue ensemble. La psychologue Olivia Troupel abonde en ce sens : « Ce qui apparaît essentiel pour la dynamique familiale, c’est le partage d’expériences communes, la coprésence quotidienne ou durant les week-ends ou les vacances, la construction de souvenirs communs, d’une histoire commune ».

L’unité de résidence ou corésidence des enfants peut ainsi servir à tracer les limites des fratries. « Dans la fratrie recomposée, la corésidence est centrale car elle devient l’élément commun à tous les enfants. Encore plus que dans les fratries de germains, nous pensons que les enfants qui vivent dans une famille recomposée ont à inventer un mode d’être ensemble », souligne Aude Poittevin, sociologue membre du Centre de recherche sur les liens sociaux (Paris V Descartes – CNRS).

Au sein de la fratrie des individus uniques

Évolutive, la fratrie est aussi élective. « On ne choisit pas la fratrie dans laquelle on grandit, mais on choisit d’ajuster le lien lorsque l’on grandit, et notamment à l’âge adulte », note Clémence Dayan. Qu’il s’agisse de familles naturelles ou recomposées ne change rien à l’affaire. Ainsi, chaque jeune doit être reconnu comme individu, acteur unique, doué de désirs et de besoins qui peuvent être différents de ceux des autres enfants de la fratrie et de ceux des adultes. Un point essentiel qu’il est indispensable de prendre en considération dans l’accueil des enfants dans le cadre de la Protection de l’enfance.

Dans les nouvelles formes familiales, notamment dans les familles recomposées, la notion de fratrie s’élargit au fait de grandir ensemble dans un même lieu, d’être élevés par les mêmes personnes, d’être soumis à des règles éducatives communes, de partager le temps de l’enfance et le quotidien familial.

Ce temps partagé, cette corésidence créent une forme de lien fraternel. Vis-à-vis de l’extérieur, elle dit que l’on est de la même famille. On habite à la même adresse. Des relations se tissent dans des choses ordinaires, infimes : le fait de partager les repas, de se coucher et se réveiller en même temps, de jouer ensemble, de partager des moments du quotidien, de respecter les mêmes rituels ou règles éducatives. Les liens fraternels sont des liens qui se construisent pendant l’enfance. J’ai pu observer que les relations entre frères et sœurs ont plus de chances de se prolonger à l’âge adulte si elles reposent sur une histoire longue et partagée. Ces liens peuvent être des ressources puissantes pour les enfants surtout lorsque les relations parentales sont éprouvées. Mais dans les familles à recompositions multiples, les relations entre enfants élevés dans le même foyer mais qui n’ont pas de lien de parenté au sens juridique sont plus fragiles. La corésidence crée des liens et les fait exister pendant un certain temps. Mais le jour où elle s’arrête, parce que le couple parental se sépare, il est très rare que les liens perdurent.